高血圧と塩分の関係|料理と外食の減塩のポイントを紹介

「最近血圧が高いから塩分を控えないと…どうやればいい?」

「健康的な食生活を目指している」

そんな方々に向け、日本人と塩分の関係から、塩分が高血圧の原因の1つと言われる理由や仕組み、減塩する際のポイントなどをお伝えします。

また、血圧が上がっている原因が必ずしも塩分とは言い切れないことがあります。その点も含めて情報をお届けしたいと思います。

監修

株式会社レイデルジャパン

コンシューマーヘルスケア事業本部 RA,R&D統括

単 少傑 薬学博士

日本人と塩分の関係

厚生労働省のデータなどから、日本人と塩分の関係を見ていきましょう。

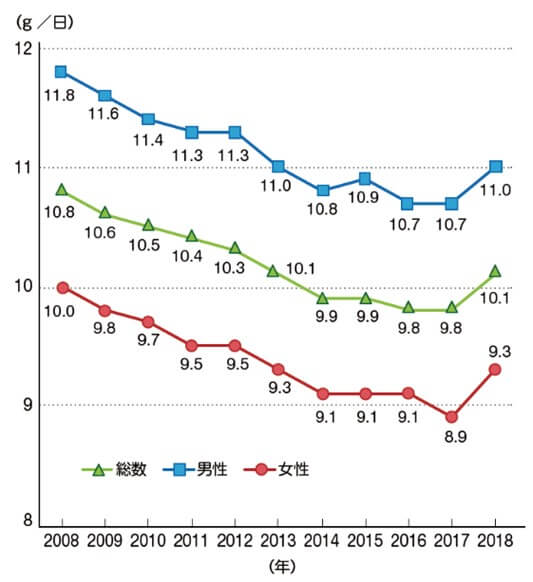

日本人の食塩摂取量

このグラフは、食塩摂取量の平均値の年次推移(20歳以上)です。

年度によって多少の差はあるものの、1日およそ10gの食塩を摂取していることがわかります。

食塩摂取量の目標値

1日およそ10gの食塩を摂取していると前述しましたが、それでは目標値はどれくらいなのでしょうか。

厚生労働省の日本人の食事摂取基準(2020年版)に記載されている1日の食塩摂取目標量です。

| 食塩摂取目標量 | |

|---|---|---|

年齢 | 男性 | 女性 |

18~29歳 | 7.5g | 6.5g |

30~49歳 | 7.5g | 6.5g |

50~64歳 | 7.5g | 7.0g |

65~74歳 | 8.0g | 7.0g |

75歳以上 | 7.5g | 7.0g |

男女共に、平均値以上の食塩を摂取していることがわかりました。

では、どんな食品から食塩を摂取しているのか確認しましょう。

食塩摂取源の食品ランキング※当該食品あたりの食塩摂取量の平均値

順位 | 食品名 | 1日あたりの食塩摂取量 |

|---|---|---|

1位 | カップめん | 5.5g |

2位 | インスタントラーメン | 5.4g |

3位 | 梅干し | 1.8g |

4位 | 高菜の漬け物 | 1.2g |

5位 | きゅうりの漬け物 | 1.2g |

6位 | 辛子めんたいこ | 1.1g |

7位 | 塩さば | 1.1g |

8位 | 白菜の漬け物 | 1.0g |

9位 | まあじの開き干し | 1.0g |

10位 | 塩ざけ | 0.9g |

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所

日本人はどんな食品から食塩をとっているか?ー国民健康・栄養調査での摂取実態の解析からー

上記の表を見るとカップめん、インスタントラーメンから多くの食塩を摂取していることが読み取れます。手軽に美味しく食べられますが、食べ過ぎると食塩の過剰摂取に繋がってしまうため注意が必要です。

また、漬け物も塩分摂取の方法として上位となっています。日本人には馴染み深い食品ですが、こちらもついつい食べ過ぎないようにしましょう。

食塩と高血圧の関係

私たちと塩分の関係を見てきましたが、ここからは食塩(塩分)と高血圧の関係をご説明します。

なぜ?食塩の過剰摂取が高血圧の原因になる理由

なぜ食塩の過剰摂取が高血圧の原因になるのでしょうか。

人間の体の中では、水分と塩分が一定の濃度に保たれています。食塩をとり過ぎると、一時的に塩分濃度が高くなります。

上がってしまった塩分濃度を下げるために、体内に水分がため込まれます。これによって、心臓に送り込まれる血液量が増えます。そして血管にかかる圧力が増し、血圧が上がってしまうのです。

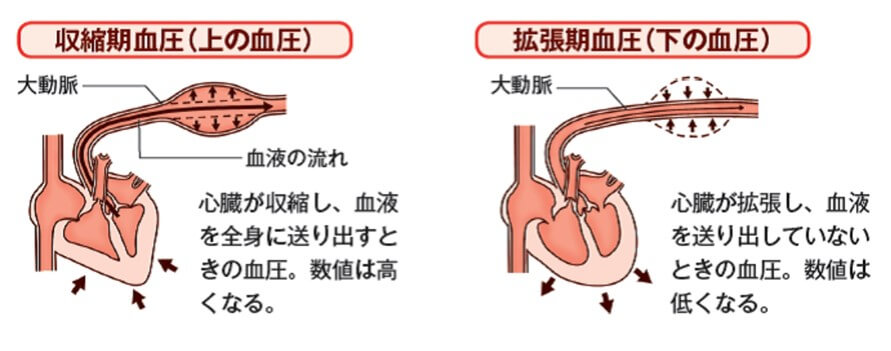

高血圧診断基準

上がってしまった塩分濃度を下げるために、体内に水分がため込まれ、心臓に送り込まれる血液量が増える。

その結果、血管にかかる圧力が増して血圧が上がってしまうのが塩分で高血圧になる原因です。

では、日本高血圧学会の高血圧診断の基準をご紹介します。健康診断の結果などと見比べてみてください。

| 収縮期血圧 | 140mmHg |

|---|---|

| 拡張期血圧 | 90mmHg |

「基準値より高かった」という方は、食生活に気を付けて血圧を下げるようにしましょう。

次のセクションからは、減塩のポイントをお伝えします。

減塩のポイント

調味料についてや食事の食べ方についてなど、今日からできる減塩方法をご紹介します。

減塩調味料を活用する

近年、健康を意識した減塩調味料が数多く販売されています。

通常の調味料よりも塩分が少ないため、体にやさしいといえます。通常の調味料と減塩調味料の食塩相当量を比較しました。普段使用している調味料を減塩のものに変えるだけで食塩の摂取量を減らすことができるのでチェックしてください。

①しょうゆ

しぼりたて生しょうゆ | 味わいリッチ 減塩しょうゆ |

食塩相当量 2.4g/15.0ml | 食塩相当量 1.4g/15.0ml |

②味噌

料亭の味 無添加 | 料亭の味 無添加 減塩 |

食塩相当量 10.6g/100g | 食塩相当量 8.4g/100g |

③ケチャップ

| カゴメトマトケチャップ | ケチャップハーフ |

| 食塩相当量 3.3g/100g | 食塩相当量 1.5g/100g |

④ウスターソース

| カゴメ醸熟ソース ウスター | カゴメ醸熟ソース 塩分50%カット ウスター |

| 食塩相当量 1.4g/15ml | 食塩相当量 0.7g/15ml |

⑤お好みソース

| お好みソース | お好みソース塩分50%オフ |

| 食塩相当量 4.8g/100g | 食塩相当量 2.3g/100g |

減塩の調味料と通常の調味料、それぞれの塩分相当量をご紹介しました。

調味料は少量だからなんでもよいというわけではありません。日頃から意識してみてください。

調味料は❝つける❞

料理にしょうゆやソースなどの調味料をかけてしまうと多くの調味料を摂取することになり、食塩摂取量が多くなります。

調味料は小皿に出し、食べるときに少量つけるようにしましょう。食塩摂取量を減らすことができます。

また、1口目は調味料をつけずに素材の味を楽しんで、味が薄いと感じたときのみ調味料をつけるようにすると調味料の使いすぎを防げます。

塩分の含まれないものを活用

さらに、塩分の含まれていない食品を味つけ・香りづけをする方法も有効です。

だしや柑橘類の果汁、香辛料や香味野菜を取り入れましょう。

- だしをしっかり効かせる

かつお節・昆布・いりこ・干ししいたけ・干し貝柱などを使うことで、だしのうま味で薄味でもおいしく食べられます。 - 酸味をいかす

レモン、ゆず、すだちなどの柑橘のしぼり汁やお酢には塩分が含まれていないため、これらを使用することで薄味でも物足りなさを感じさせません。 - 香辛料を使う

唐辛子・胡椒・カレー粉・わさび・山椒などのスパイスを使うと薄味でもアクセントが出て食べやすくなります。 - 香味野菜を使う

ねぎ・青じそ・にんにく・生姜・セロリ・パセリ・ハーブなどを利用することで料理の味が引き締まります。

汁物・麵類の汁を飲み切らない

減塩したい方が気を付けたいポイントとして「汁物・麵類の汁を飲み切らない」ということもあげられます。

噌汁やスープ、ラーメンやそば・うどんの汁には多くの塩分が含まれているため、飲む量を減らすよう心がけてください。

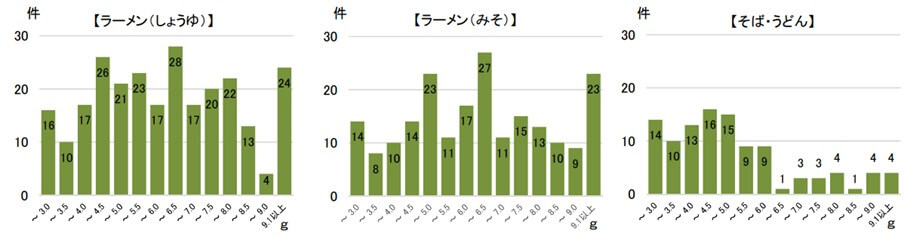

青森県内飲食店が提供する麺類の塩分調査の結果をご紹介します。

塩分の調査

調査した麺類569品(内訳:しょうゆラーメン258品、みそラーメン205品、そば・うどん106品)について参考値※と比較した結果は、次のとおりです。

| 塩分濃度が参考値を超えたのもの | 198品(34.8%) |

|---|---|

| スープ量が参考値を超えたもの | 542品(95.3%) |

スープの塩分濃度が参考値※を超えたものは34.8% でしたが、スープの量が多めであるため食塩量も多くなることがわかりました。

【※参考値】

塩分濃度 :ラーメン、そば・うどん1.5%

スープの量:ラーメン300g、そば・うどん200g

麺及び具材の塩分量:ラーメンの麺0.4g、具材(焼豚+メンマ)1.6g 計2g

出典 減塩のコツ早わかり(女子栄養大学出版部)

スープの塩分量(スープの塩分濃度×スープの量)

麺類はスープまで完食してしまうと食塩摂取量が多くなります。

スープを飲み切らないように気を付けて、たくさん摂取した時はその日のほかの食事を薄味にするなど、1日の食事全体の中で食塩摂取量の調整をしましょう。

カリウムは塩分排出を促す

カリウムには体内の余分なナトリウムの排出を促す働きがあります。日本人は食塩の摂取量が多いため、カリウムを多くとると高血圧予防に役立ちます。

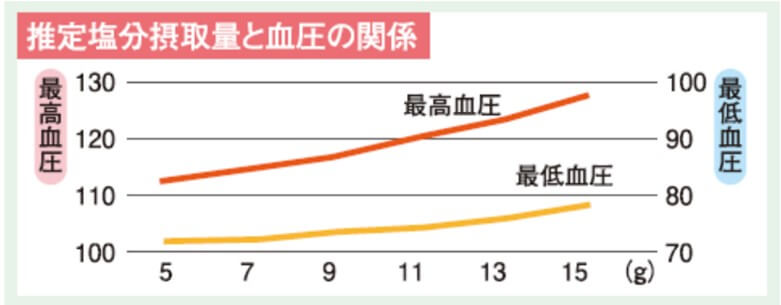

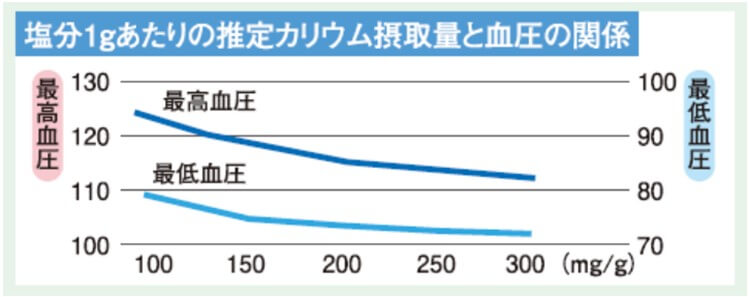

カリウム摂取量と血圧の関係

このグラフは塩分・カリウムの摂取量と血圧の関係を表しています。

塩分摂取量の多い方は血圧値の平均が高く、カリウムの摂取量が多い方は血圧値の平均が低いことが読み取れます。

そのため食生活では、カリウムを豊富に含む海藻や野菜、果物の摂取量を増やして塩分を体外に排出することを意識しましょう。

カリウムは水溶性で、煮たりゆでたりすると水に溶け出します。生野菜のサラダや生の果物を食べることで効率よくカリウムを摂取することができます。

血圧が上がるもう一つの原因:コレステロール

ここまで、食塩(塩分)と血圧の関係を論じてきましたが、実は血圧が高くなる理由は塩分だけではありません。

体で必要な分以上の悪玉コレステロールが蓄積して酸化、血の通り道が狭くなり血圧が上がっている可能性もあります。

まずは健康診断の結果をチェックしてください。

悪玉コレステロールが高い、LH比が悪いなどがあれば、その血圧の原因はコレステロールかもしれません。

コレステロールに関するコラムも複数執筆していますのでご参考になさってください。