アルコールと血圧の関係|適度な飲酒量と飲むときのポイント

「お酒が好き!だけど血圧に影響があるって聞いた・・・本当?」

「血圧にあまり影響を与えない飲み方ってある?」

そんな方々に向け、アルコール摂取が血圧に与える影響について解説します。

この記事では、過去に実施された調査の結果から、お酒と一緒に楽しむおつまみの上手な選び方まで幅広くお伝えします。楽しいお酒を健康的に楽しむ参考にしてください。

監修

株式会社レイデルジャパン

コンシューマーヘルスケア事業本部 RA,R&D統括

単 少傑 薬学博士

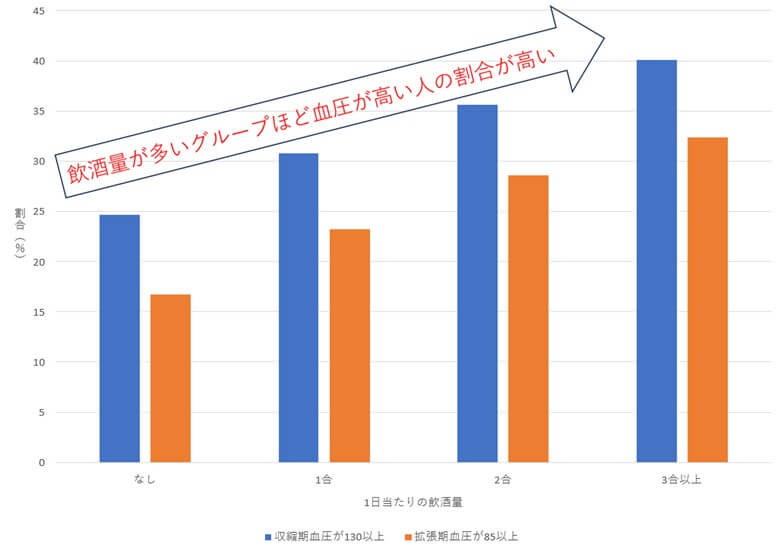

約4.4万人のデータから見るアルコールの摂取量と血圧の関係

まずはアルコールの摂取が血圧に与える影響を調査したデータを見てみましょう。

東海大学病院健診センター初回受診者の約4.4万人のデータです。

調査概要

1989年から2003年までの15年間における東海大学病院健診センターの初回受診者で、計44,126名について調査しました。

対象者 | 1989年~2003年の東海大学病院健診センターの初回受診者 |

|---|---|

人数 | 44,126名(男性26,597名 女性17,529名) |

平均年齢 | 46歳 |

飲酒状況の把握 | アンケートによる自己申告形式 |

飲酒量 | 日本酒に換算(1合、2合、3合以上に分類) |

結果

グラフのように、飲酒量が多いほど血圧が高くなる傾向にあるということがわかりました。個人差はありますが、継続的なアルコールの摂取は血圧を上げるといえます。

「飲酒はほどほどに」と言われる理由がデータからも読み取ることができますね。では、「ほどほど」の基準とはどの程度なのか見ていきましょう。

節度ある適度な飲酒はどれくらい?

お酒に含まれるアルコールの濃さ(強さ)は種類によって異なります。アルコールの体への影響は飲んだお酒の量ではなく、純アルコール量が基準になります。

厚生労働省が推進する国民健康づくり運動「健康日本21」によると、「節度ある適度な飲酒量」は、1日平均純アルコールで約20g程度であるとされています。

注意:女性は基準が異なる

一般に女性は男性に比べてアルコール分解速度が遅いとされています。そのため、女性・男性が体重あたり同じ量だけ飲酒したとしても女性の臓器障害リスクが高くなります。

このことから女性は男性の1/2~2/3程度の純アルコール量が適当と考えられています。

純アルコール量の計算式

お酒の純アルコール量は次の方法で算出します。

| お酒の量(ml) × 度数または% /100 × 0.8 = 純アルコール量(g) ※計算式の中の0.8は比重です。 |

下記は計算の例です。

アルコール分5%のビール500mlの純アルコール量

500(ml) × 5(%) /100 × 0.8 = 20(g)

純アルコール量:20g

各酒類の純アルコール量

イメージしやすいように、一般的なお酒の純アルコール量をまとめました。

男性の基準値を超える、21g以上になるものは色を付けています。※純アルコール換算は1g未満

種類 | 量 | 純アルコール換算(g) |

|---|---|---|

ビール | コップ1杯 | 7 |

中ジョッキ | 13 | |

レギュラー缶(350ml) | 14 | |

ロング缶 | 20 | |

中瓶(500ml) | 20 | |

大瓶(633ml) | 25 | |

日本酒 | お猪口(30ml) | 4 |

1合(180ml) | 22 | |

焼酎 | 1合 | 29 |

焼酎 | 1合 | 36 |

チューハイ | 中ジョッキ | 18 |

レギュラー缶 | 20 | |

ロング缶 | 28 | |

チューハイ | 中ジョッキ | 23 |

レギュラー缶 | 25 | |

ロング缶 | 36 | |

ワイン | ワイングラス(120ml) | 12 |

ハーフボトル(375ml) | 36 | |

フルボトル(750ml) | 72 | |

ウィスキー | シングル水割り | 10 |

ダブル水割り | 19 | |

ボトル1本 | 230 | |

梅酒 | お猪口(30ml) | 3 |

1合(180ml) | 19 |

お酒に含まれる純アルコール量を知っていれば、飲んだお酒の影響や分解時間を推定することもできます。

飲酒するときに純アルコール量を意識してみてくださいね。

おつまみを選ぶときのポイント

お酒と一緒に楽しむおつまみにも、血圧と密接に関わる要素があります。

それは「塩分」です。

高血圧の予防・改善には減塩が重要なので注意してください。

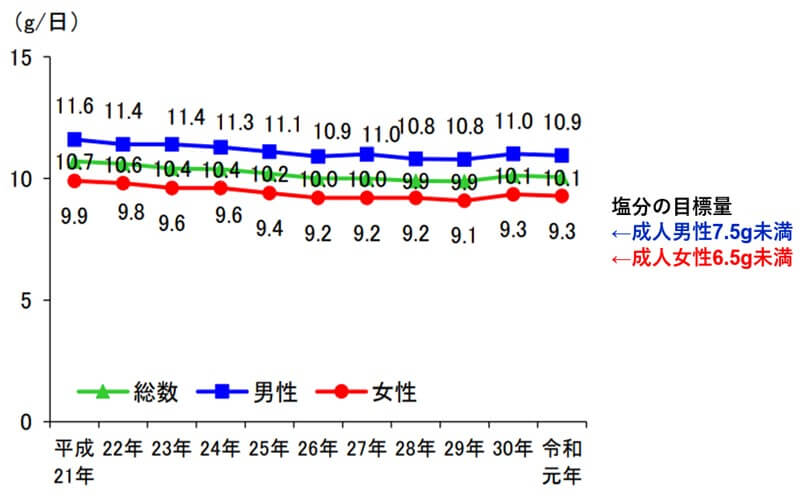

食塩摂取量の平均値の年次推移

日本人の食塩摂取量を紹介します。下記のグラフは厚生労働省が発表した国民健康・栄養調査結果です。

このグラフから、食塩摂取量の平均値は目標量を上回って10g前後であることが読み取れます。

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、塩分の目標量を成人男性7.5g未満・成人女性6.5g未満と設定しているため、オーバーしていることがわかります。

日頃から食塩の摂取量を減らすよう意識することが大切ですが、おつまみも塩分の少ないメニューを選んだり、醤油や塩の量を減らすなど気を付けましょう。

減塩するポイント

おつまみ選びの減塩ポイントをおさえておきましょう。

- ・素材を活かすメニューを選ぶ

→枝豆・キャベツ・トマトなど - ・お刺身や餃子などに醤油をつけすぎない

→小皿に出す醬油の量を減らして醬油のつけすぎを防ぐ - ・加工食品を減らす

→ウインナー・ハム・ちくわ・たらこ・梅干しなどに注意 - ・ナッツ類は素焼き・食塩無添加のものを選ぶ

- ・ラーメンやうどん・そばの汁を飲み切らない

適正飲酒の10か条

アルコール健康医学協会は「適正飲酒の10か条」を掲示しています。

飲酒によって友人や会社の仲間とコミュニケーションを深めたり、普段話せないことを話して親交を深めることができることもあります。ストレスを緩和させることもできるでしょう。お酒は適量であれば私たちの生活にプラスに働きます。

適量で飲むのをやめるために筆者が意識しているポイントを紹介します。

- ・お酒を飲む前に水を飲む

- ・水筒やペットボトルを持っておき、飲み会の途中や後にも水分補給をする

- ・お酒を飲む前に軽く何かを食べておく

- ・アルコール度数の低いお酒をゆっくり飲む

- ・二次会には行かない。または、二次会ではソフトドリンクを飲む

- ・飲み会の次の日は休肝日にして買い物や散歩など別のことに時間を使う

長く健康で楽しくお酒を飲むために意識してみてください。

まとめ

アルコールの大量摂取は血圧を上昇させることをご紹介してきました。適度であればメリットもあるため、うまく付き合う方法を見つけていきましょう。

高血圧になる原因は複数ありますが、その中の1つに「コレステロールの蓄積」があります。食事・体内で合成される悪玉コレステロールの量が多すぎると、蓄積して血の通り道を狭め、圧が強まってしまいます。

アルコールの摂取量に注意するのはもちろんですが、健康診断でコレステロールが高いという方は、コレステロールのケアも意識しましょう。